in Kooperation mit der Universität zu Lübeck

Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz

Karte

Blick auf die Wakenitz heute (Eisenbahnbrücke, Kleiner See)

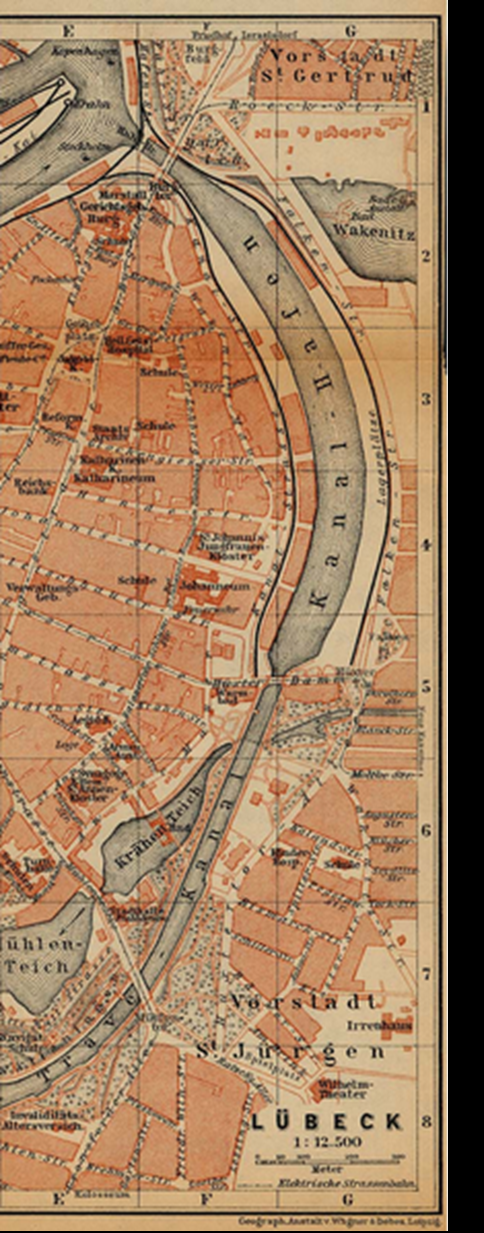

Situation der Wakenitz kurz nach dem Bau des Elbe-Lübeck-Kanals (um 1910)

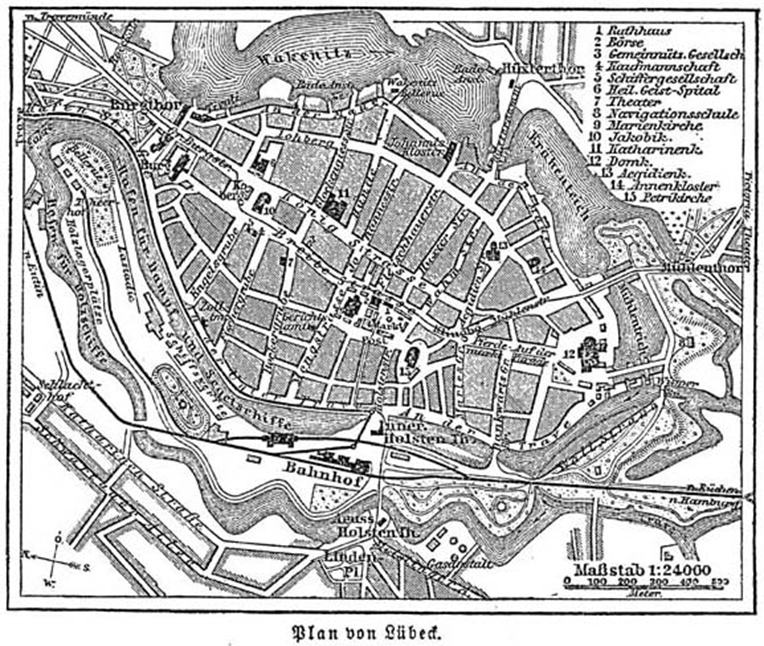

Situation der Wakenitz bei Lübeck kurz vor dem Bau des Elbe-Lübeck-Kanals

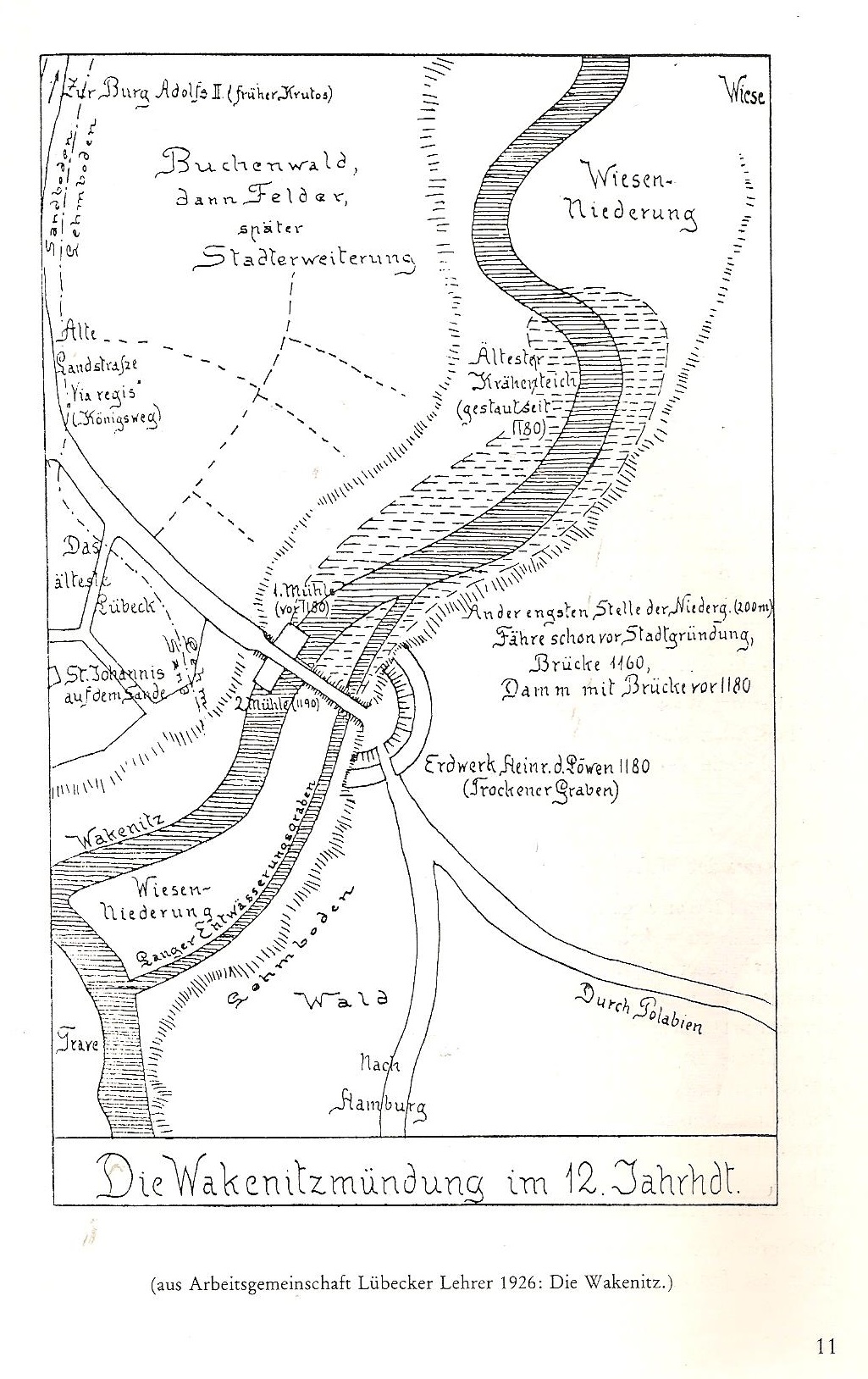

Die Wakenitzmündung im 12. Jahrhundert

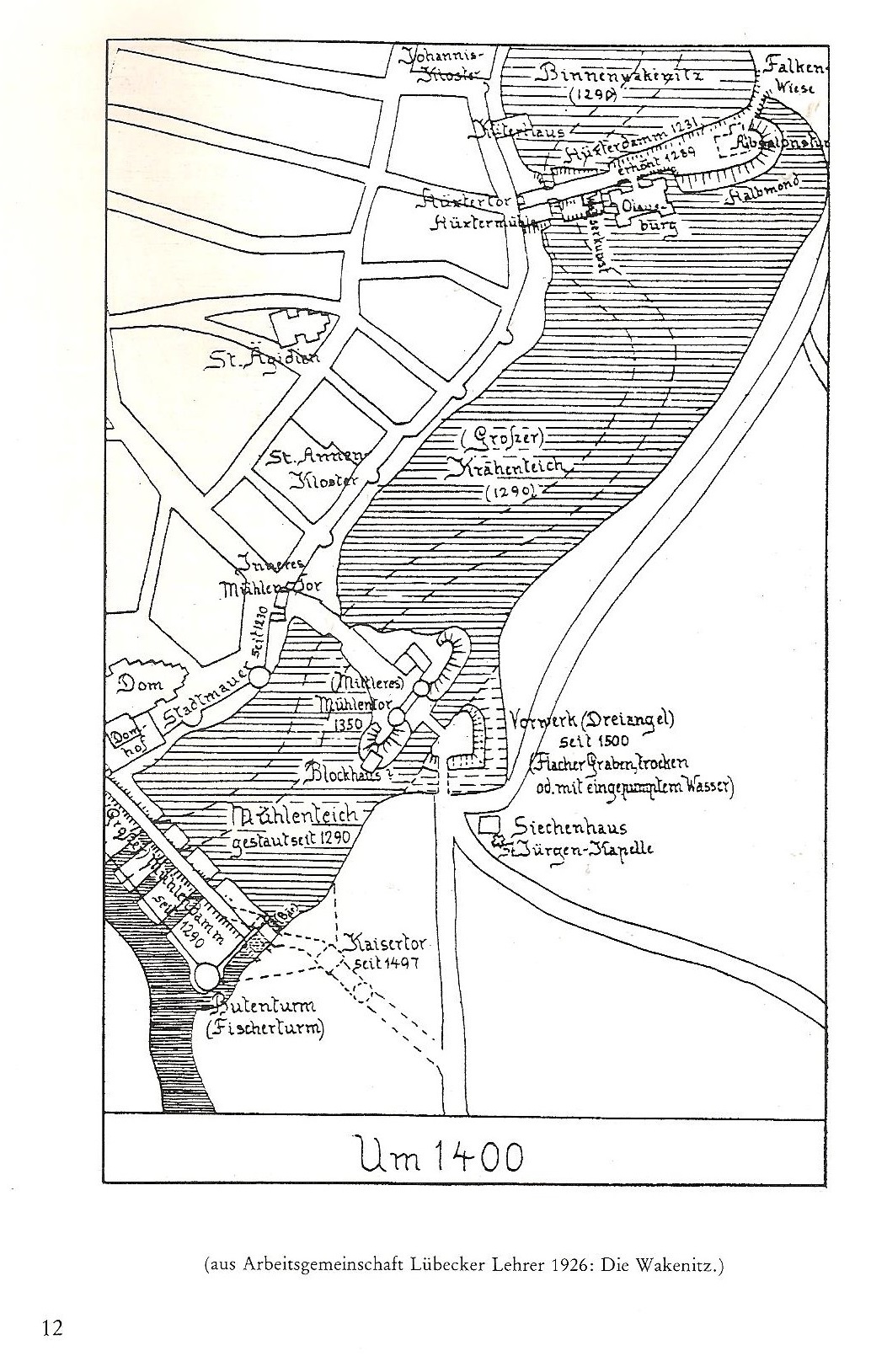

Um 1400

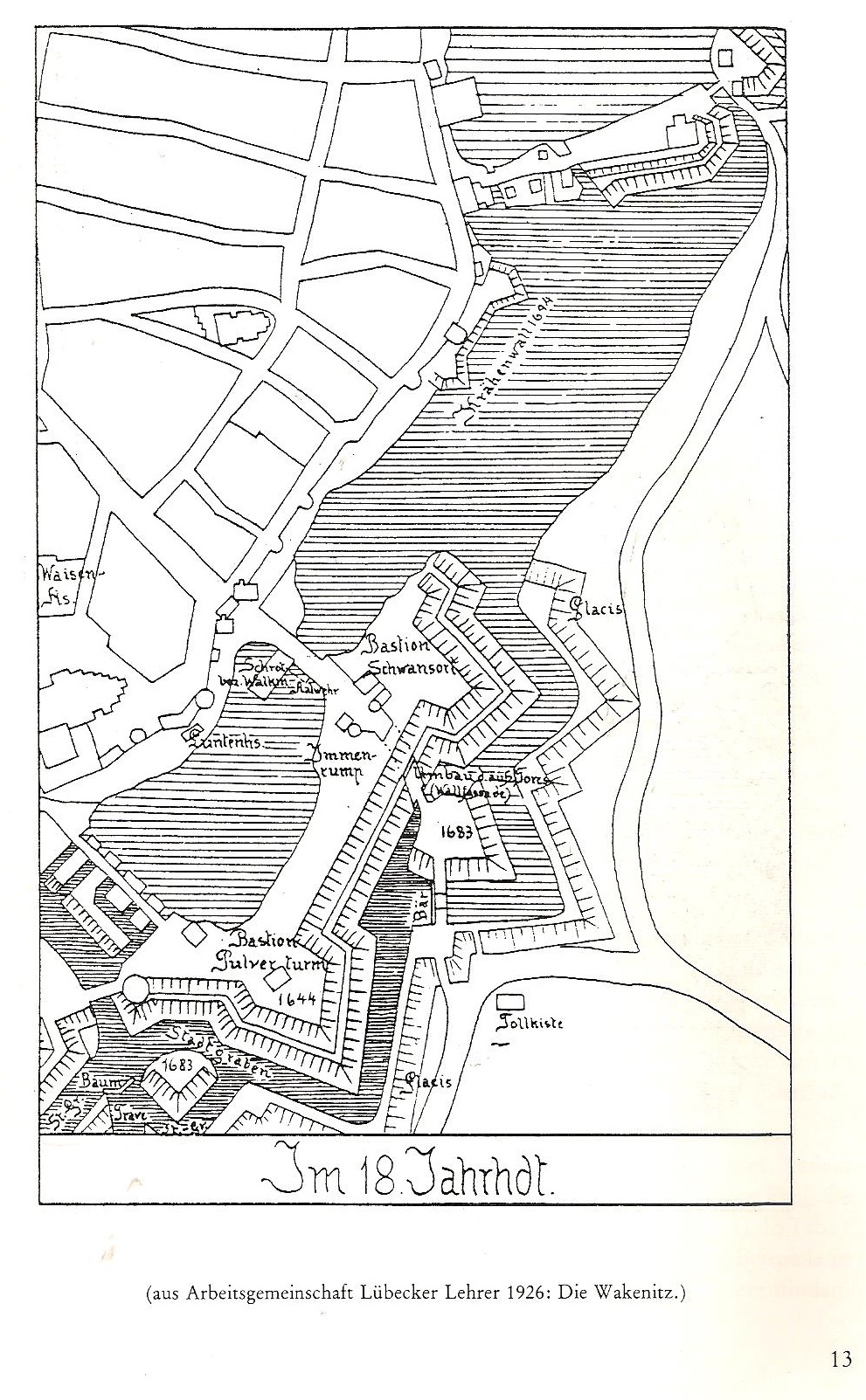

Im 18. Jahrhundert

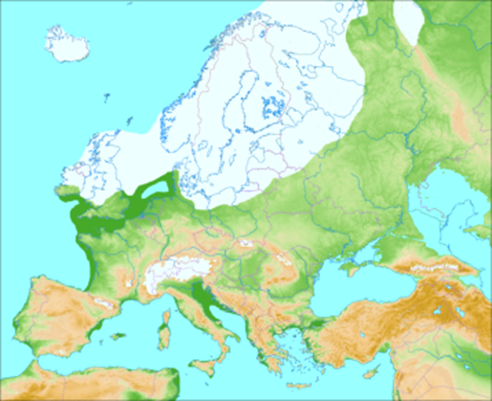

Europa in der Weichsel-Kaltzeit

Heute:

Wakenitz: in weiten Teilen naturnaher Flussverlauf ("Amazonas des Nordens"), in Stadtnähe Seen-Charakter; Ufer gekennzeichnet durch Wiesen, Moor, Erlenbruchwald, landwirtschaftliche Nutzflächen

Zuflüsse in die Wakenitz: Schattiner Mühlenbach, Grönau, Palinger Mühlenbach, Herrenburger Landgraben, Niemarker Landgraben

Teile der Wakenitz und der Niederungen unter Naturschutz (z.B. starke Einschränkungen für das Befahren des Gewässers mit Verbrennungsmotoren getriebenen Fahrzeugen) 1

Wasserstand der Wakenitz 3,50m höher als das Niveau der Trave, Verbindung über Düker an der Falkenstraße in den Krähenteich und weiter in die Trave (mehr unter Ökosystem - allgemeine Betrachtung)

2004-2005: Bau / Erweiterung Hochwasserüberlauf am Falkendamm - Wassereinleitung in die Kanaltrave / Klughafen

20. Jahrhundert:

Seit 1990: Wakenitz im oberen Verlauf Grenze der Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

1949-1989/1990: Wakenitz im oberen Verlauf Grenzfluss der beiden deutschen Staaten BRD und DDR

1970: Einstellung der an der Wakenitz ansässigen Fischerei (letzter Fischer: Heinrich Schmidt vom Fischereibetrieb Goldberg)

systematische Vertiefung der Wakenitz durch Baggern auf 2,5m; zunehmender Motorbootverkehr

1972: Inbetriebnahme Grundwasserwerk Kleinensee, Abschaltung Wakenitzwasserwerk

"[...] Die Brunnen [...] sind bis zu 160m tief. Eine dicke Tonschicht, [...], schützt unser wichtigstes Lebensmittel vor Umwelteinflüssen. Wir fügen dem frischen Wasser reinen Sauerstoff hinzu, führen es über Filter, um Eisen und Mangan zu binden sowie Trübungen zu entfernen, und erhalten so bestes Trinkwasser. [...]" 2

1965: Aktivkohlefilteranlage zur Reduktion der Chlormengen

Nach 1959: Zunahme der Chlormengen (Störung biologischer Reinigungsstufe; Zunahme chlorresistenter Keime)

1959: Bau einer chemischen Wasserreinigungsanlage

Nach 1929: Abtöten eingeschleppter Keime durch Reinwasserchlorung (indirekt Nachweis von Krankheitserreger über Nachweis von E. coli, einem im Allgemeinen unproblematisches Darmbakterium von Mensch und Tier, als Indikator für Fäkalabfälle)

1929: Zunahme der Störungen im Wasserwerk (Verstopfung der Filteroberfläche durch dichte Algenmatten) - Vorfilterung auf grobkörnigem Kiesbett zur Reduktion organischer Substanz durch Schnellfilteranlage

1925: Erweiterung des Wassereinzugsgebietes der Wakenitz auf etwa 445 km2 durch Verbindung zwischen Schaalsee und Ratzeburger See (Schaalseekanal); Wassereinzug aus hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Flächen, aber auch Aufnahme von Abwässern der Stadt Ratzeburg und umliegenden Dörfern sowie Einträge aus Nebenflüssen

1900: 1. Laboratorium im Wasserwerk zur Untersuchung des Wassers nach neuen bakteriologischen Erkenntnissen (Keimzahl als Indikator für Wasserverunreinigung genutzt: Anzahl auf Nährbodenplatten gewachsener Bakterienkolonien nach 48 Std. bei Raumtemperatur; im Jahresmittel ca. 800 Keime/ ml, nach Regengüssen bis 10 000 Keime/ml - durch Reinigung von Wakenitzwasser mittels Langsam-Sandfilter nur noch 20 Keime/ml)3

19. Jahrhundert:

1895-1900: Bau des Elbe-Lübeck-Kanals (im Altstadt-Bereich Kanaltrave genannt): Wakenitz durch Falkendamm abgetrennt, Wakenitzwasser über Düker nahe der Rehderbrücke unter der Kanaltrave in den Krähenteich geleitet 4 5 (mehr unter Ökosystem - allgemeine Betrachtung)

1870: Vertrag mit Lauenburg: "Schonrevier" um Rothenhusen zur Sicherung des in die Wakenitz wandernden Fisches, Limitierung der Fischereibetriebe auf 11 (nicht mehr erreicht)

1867-1900: den Ansprüchen der Zeit entsprechend ausreichende Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser aus dem Wakenitzwasser unter Einschaltung der mechanisch und biologisch wirkenden Langsam-Sandfilter

1867: 2 Schöpfbrunnen pumpen Wakenitzwasser auf 3 offene Sandfilter, anschließend in Reinwasserbehälter, dann in die Stadt bzw. in einen Hochbehälter gepumpt (Inbetriebnahme der neuen Stadtwasserkunst; Stilllegung der anderen Wasserkünste)

1865-1867: Bau des 1. Wasserwerkes: gusseiserne Leitungsröhren zur Versorgung der Haushalte mit Wasser, für Sielspülungen, für Wasserführung bei Feuergefahr, für die Springbrunnen auf dem Markt

steigender Trinkwasserbedarf, Probleme mit der Sauberkeit des Wassers (Ansammlung von Keimen in den Leitungen, zunehmende Verschmutzung des Wakenitzwassers) - Überlegungen zur Umstellung der Trinkwassergewinnung aus tiefem Grundwasser

1832 und später: Cholera-Epidemien: Forderung nach filtriertem Wasser (bislang keine wirksame Reinigung des Wassers)6

18. Jahrhundert:

Anfang des 19.Jahrhunderts: Umbau einigen Fischereigehöften ("Horste") in Gaststätten

1750 - 1848: regelmäßige "Wakenitzbereisung" zur Wahrung der Rechte der Stadt, zur Kontrolle des Zustandes des Fahrwassers und der Beschaffenheit der Grenzen, zur Kontrolle der Umsetzung der Fischerei-Anordnungen (z.B. von der Schilfmahd, von den Wakenitzfischern "Graskrieg" genannt), zur Kontrolle der Wassertiefe der Krautbeseitigung (anfangs mittels Handketscher, später durch "Schlammühle", 1790 mittels Bagger; Vertiefung und Reinigung durch 8 Arbeiter in Sommermonaten) 7

Um 1683: durch Bau von Wällen und Bastionen Bildung des Stadtgrabens, Trend zum Kanal erkennbar (Kanaltrave), Wakenitz als Bestandteil des mittelalterlichen äußeren Befestigungssystems der Lübecker Stadtbefestigung, separate Strecke für Handel

Wakenitzfischer: wohnten bis ca. 1650 innerhalb der Stadtmauer (Untere Hüxstraße, Untere Fleischhauerstraße, An der Mauer), errichteten einfache Schutzhütten an der Wakenitz (4 Eckpfähle, dazwischen Baumrinde und Schilf), später Genehmigungen für Bau fester Wohngebäude ("Horste"), kaum von Land aus erreichbar: drei "Fischerbuden", Weidmannshorst (später Absalonshorst), Süverkrophorst (später Hundtenhorst), Mustinhorst (später Müggenbusch), Hüxtertorhorst (später Spieringshorst), Habershorst, Brunshorst, Bothenhorst, Goldberg, Nädlershorst, Stoffershorst, Wakenitzhof, Ziegelhorst

Hecht-, Schlei- und Aalfang mittels "Striek-up", "Jagelnetz", später "Staaknetz" 7

Um 1400:

Verbreiterung der Wakenitz: ursprünglicher Verlauf durch Aufstauungen (Mühlen- und Krähenteich) nicht mehr erkennbar

1391-1398: Bau eines Kanals von der Trave zur Elbe (die "Stecknitzfahrt")8

Nach 1291: Aufschüttung des Mühlendamms - Bildung des Mühlenteiches zum Betreiben von Wassermühlen, später weitere Aufstauungen der Wakenitz (Hüxterdamm - Bildung des Krähenteiches)

Bürgerwasserkunst vor dem Hüxtertor): Hochpumpen des Trink- und Brauchwassers, Wasser über Holzleitungen an die Verbraucherstellen der Stadt geführt (vor allem zur Bierherstellung)

1291: Verkauf des Wakenitz-Wassers von dem Herzog von Sachsen und dem Bischof von Ratzeburg an die Stadt Lübeck - größere Aufstauungen rechtlich gesichert 6

12. Jahrhundert:

1188: Friedrich Barbarossa genehmigt der Stadt Lübeck in seinem "Privileg" das Fischen auch auf der Wakenitz, 1226 durch Friedrich II. im Reichsfreiheitsbrief bestätigt

Erste Aufstauung bereits vor 1180 (1. und 2. Mühle am Mühlentor)

Nutzung des Wakenitzwassers zur Versorgung der Stadt: Wasserentnahme wahrscheinlich über Schöpfrad in einen Behälter, anschließende Weiterleitung über ausgehölte Baumstämme (Insider-Tipp nach einer Studienfahrt nach Prag 2013: im alten Wasserwerk Prags an der Moldau ähnliche Rohre mit Demonstration der Herstellung ausgestellt)

Lübeck Gründung 1143 - starkes Wachstum der Stadt (Weg zur Hanse): Wasser aus oberflächennahen Brunnen gewonnen (sehr hart, durch Abfallgruben der Häuser verunreinigt, unzureichende Mengen)

Mitte des 12. Jahrhunderts: Erwähnung der Wakenitz in der Chronica Slavorum unter den Bezeichnungen wochniza oder wochenice (slawisch: Barsch-Fluss)

Senkung der norddeutschen Tiefebene: Eindringen von Ostseewasser bis in die Trave - Schlammeintrag in den tiefen Wakenitzgraben (bis zu 6m dick) - zunehmende Vermoorung des Wakenitz-Ufers, zunehmender Bewuchs des Ufers

Entstehung:

Vor 115.000 bis vor ca. 11.700 Jahren: Weichsel-Eiszeit (Vergletscherung während der letzten Kaltzeit im Raum Nordeuropas und im nördlichen Mitteleuropa)

Formung der Lübecker Bucht: gefüllt mit Schmelzwasser (Nordsee bereits weitestgehend eisfrei, Ostsee noch mehrere Eisschichten)

Rückzug des Eises: Bildung der Wakenitz (vor ca. 20.000 Jahren) - ein Urstromtal:

Schmelzwasser zunächst von Lübecker Bucht südwärts durch Ratzeburger See zur Elbe, nachdem Ostsee eisfrei - Umkehrung der Fließrichtung von Süden nach Norden zur Ostsee: deutlich größeres Gefälle der Wakenitz als heute (Meerespiegel aufgrund der Eismassen am Nordpol sehr niedrig)

Ufer wenig bewachsen und nicht vermoort