in Kooperation mit der Universität zu Lübeck

Untersuchungen zum Schilfwachstum an der Wakenitz

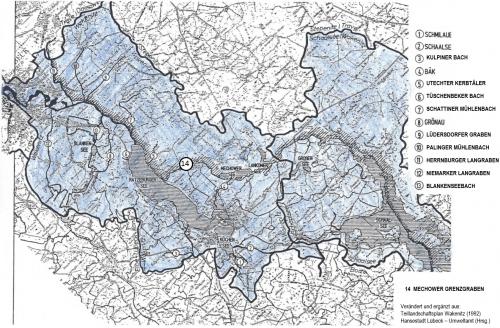

Karte

Wassereinzugsgebiet

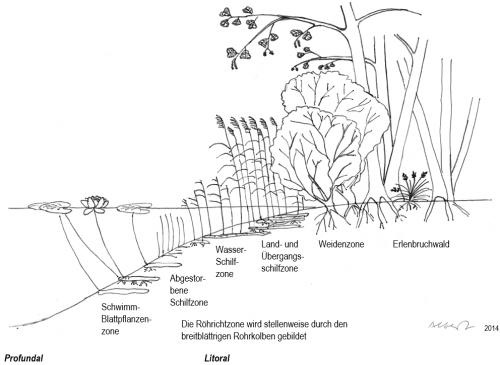

Uferzonierung - Wakenitz: Kleiner See (Ostufer, Stand 2013)

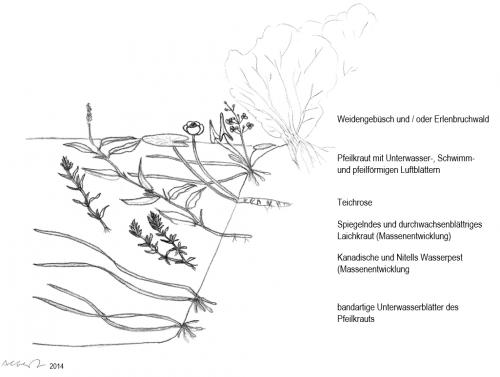

Uferzonierung Kleiner See 2009 (Aufnahme R. Albert)

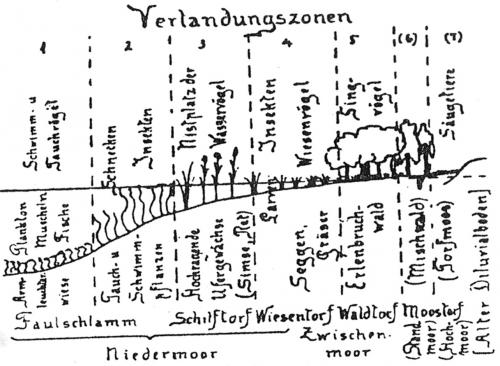

Uferzonierung 1926 2

Wakenitz, der Lange Jammer bei Rothenhusen

Uferzonierung Langer Jammer

Erlenbruchwald

Dükerzuleitungskanal

Dükerauslass am Krähenteich (mit Pegelhäuschen)

Wehr der äußeren Wassermühle am Mühlenteich

Zuflüsse der Wakenitz

A20 über der Wakenitz

Eisenbahnbrücke nach Eichholz und Herrenburg von der Fußgängerbrücke aus, dahinter der Kaninchenberg

Vom 12. Jahrhundert an wurde der ursprünglich kleine Niederungsbach mehrere Male aufgestaut, um die Verteidigungsmöglichkeiten Lübecks zu verbessern und um verschiedene Mühlen mit Wasserkraft betreiben zu können. Der Aufstau um mehrere Meter führte dazu, dass der schnell fließende Bach weit über seine Ufer trat und sich vor allem in seinem Unter- und Mittellauf in einen träge fließenden, breiten und buchtenreichen Fluss verwandelte. Pflanzenwachstum hat dann im Laufe mehrerer Jahrhunderte zu einer Verlandung des Flusses durch Niedermoortorfbildung geführt. Darauf wachsen heute die ausgedehnten Erlenbruchwälder an der Wakenitz.

Auch die weitere Entwicklung der Wakenitzniederung nach den Aufstauungen verlief nicht ohne die Einwirkung des Menschen. Diese waren jedoch bis ins 19.Jahrhundert relativ geringfügig oder haben sogar zu einer Vergrößerung der Artenvielfalt (z.B. durch Feuchtgrünlandgewinnung und -nutzung) beigetragen.

Baggermaßnahmen und Aufspülungen des Schlammes in Erlenbrüche und feuchte Uferzonen, technischer Uferverbau, Intensivierung der Landwirtschaft im Wassereinzugsgebiet und ungelenkte Freizeitnutzung haben jedoch die Natürlichkeit und ursprüngliche Schönheit der Wakenitzlandschaft vor allem in den letzten Jahrzehnten schleichend beeinträchtigt. Dies zeigt sich besonders deutlich an einem beträchtlichen Artenschwund in diesem immer noch faszinierenden Lebensraum, der in jüngerer Vergangenheit auch vor einer robusten Art - dem Schilf - keinen Halt macht.

Der Flussnahme Wakenitz ist slawischen Ursprungs und bedeutet "Barschfluss" - eine Bezeichnung für besonders saubere Flüsse.

Die allgemeine Gliederung eines Fließgewässers in die drei Abschnitte Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf, trifft auf die Wakenitz als Niederungsfluss nicht zu. Sie weist lediglich einen Unterlaufcharakter mit geringer Fließgeschwindigkeit und geringem Gefälle (vom Ratzeburger See bis zum Falkendamm beträgt es 9 cm) auf.

Der Fluss ist mit 15,6 km relativ kurz und stellt den natürlichen Abfluss des Ratzeburger Sees dar. Der Wakenitzlauf beginnt bei Rothenhusen und mündet über den Elbe-Lübeck-Kanal in die Trave und somit schließlich in die Ostsee.

Wakenitz-Stauungen durch Falkendamm, Hüxterdamm und Mühlendamm, Wakenitz-Entwässerung im Unterlauf durch den Dükerzuleitungskanal über den Düker (unter der Kanal-Trave durch) in den Krähenteich, dann unter der Mühlenstraße hindurch in den in den Mühlenteich, weiter über die Wehranlagen der alten Lübecker Stadtmühlen am Mühlendamm in die Stadt-Trave sowie am Falkendamm.

Trotz seiner geringen Länge sammelt die Wakenitz das Wasser aus einem großen Einzugsgebiet von etwa 270 km2. 10% dieser Fläche sind bewaldet, 9% bebaut und 81% werden landwirtschaftlich genutzt. Stoffausträge aus diesen Flächen landen in der Wakenitz und belasten das Flussökosystem erheblich (siehe Stoffkreisläufe). Bei den eingetragenen Stoffen dürfte es sich vor allem um mineralische Düngerstoffe wie Nitrat (NO3-) und Phosphat (PO43-) sowie Herbizide und Fungizide handeln. In wieweit Sickerwässer der Deponie Schönberg den Fluss belasten ist noch unklar. Auch im Bereich der Stadtwakenitz sind Einleitungen und Einsickerungen von belastendenden Stoffen zu verzeichnen.

Die Wakenitz-Niederung ist trotz dieser negativen anthropogenen Einflüsse nach wie vor eine der schönsten Flusslandschaften Schleswig-Holsteins. Auf schleswig-holsteinischem Gebiet erstreckt sie sich vom Ratzeburger See bis hin zur Hansestadt Lübeck. Aufgrund der urwüchsigen Ausprägung auch schon als "Amazonas des Nordens" bezeichnet, wurden 1999 in Schleswig - Holstein etwa 607 ha unter Naturschutz gestellt. Die angrenzenden Niederungsgebiete in Mecklenburg-Vorpommern stehen ebenfalls unter Schutz. Zusammen bilden sie einen Kernbereich des Naturschutzes als "Grünes Band" zwischen den alten und neuen Bundesländern.

Urwaldartige Erlenbrüche und lichte Laubwälder, verschwiegene Moorgewässer und sumpfige Wiesen, alte Binnendünen und einzigartige Trockenrasen prägen hier die Landschaft. Das Gebiet ist teilweise Bestandteil des Europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet).

Es gibt auf engstem Raum eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten, am ersten Geo-Tag der Artenvielfalt wurden auf einem Gebiet von nur 12 km2 an einem Tag 2066 Tier- und Pflanzenarten gefunden. Wären die Schilfröhrichte nicht so stark zurückgegangen wäre die Zahl sicher größer gewesen.

Kleine und große Rohrdommel, Drosselrohrsänger, Blaukehlchen Trauerseeschwalbe und andere fehlen heute im Arteninventar, vor einigen Jahrzehnten waren sie an der Wakenitz noch zu sehen und zu hören.

Wie für Gewässerökosysteme üblich ist auch die Wakenitz in eine Freiwasser- (Pelagial) und eine Bodenzone (Benthal) unterteilt.

Pelagial-Gliederung in Epi- und Hypolimnion (Nährschicht- und Zehrschicht) wie für Seen üblich kaum möglich; Wakenitz relativ flach (1,6 - 2,5 m), in den Sommermonaten im Stadtwakenitzbereich stark getrübt vor allem durch Planktonblüten, nach ergiebigen Regenfällen auch durch abgeschwemmte Bodenpartikel aus dem Wassereinzugsgebiet.

Benthal-Gliederung: Uferzone (Litoral) und Tiefenregion (Profundal) - Sediment meist Faulschlamm aber auch sandige Bereiche

Naturnahe Abschnitte der Wakenitz finden sich vor allem im Bereich Rothenhusen bis zur Eisenbahnbrücke Eichholz, zum Teil im und am Kleinen See und im Bereich Krögerland.

Der stadtnahe Bereich der Wakenitz weist wegen der sehr geringen Fließgeschwindigkeit des Wassers seeartigen Charakter mit einer typischen Litoralzonierung auf. Wegen der geringen Sichttiefe fehlt allerdings die Zone der festgewachsenen, untergetauchten Pflanzen. Die Abbildung zeigt die Uferzonierung im Kleinen See wie sie im Jahr 2013 vorzufinden war.

Eine Skizze der Verhältnisse aus dem Jahr 1926 der Arbeitsgemeinschaft Lübecker Lehrer für Heimatschule und Heimatforschung zeigt neben der Tauchblattpflanzenzone auch eine Armleuchteralgenwiese. Armleuchteralgen (Characeen) siedeln noch unterhalb der Tauchblattpflanzenzone, da sie mit geringer Lichtintensität auskommen und in stärker belichteten Zonen von den konkurrenzstärkeren Blütenpflanzen verdrängt werden. Das Auftreten der Characeen macht deutlich, wie klar das Wakenitzwasser auch im Sommer gewesen sein muss und damit wie gering die Befrachtung des Gewässers mit eutrophierenden Substanzen war.

Südlich der Eisenbahnbrücke ist eine deutlich höhere Fließgeschwindigkeit zu beobachten und der Charakter der Vegetationsabfolge am Ufer und im Fluss verändern sich. In letzter Vergangenheit verstärkt sich von Jahr zu Jahr die Besiedlung des Flussbettes mit submersen Makrophyten, wie Pfeilkraut, Spiegelndes und Durchwachsenblättriges Laichkraut sowie Nitells und Kanadische Wasserpest. Dies ist zurückzuführen auf die sehr gute mineralische Nährstoffversorgung. Die Abbildung zeigt die Verhältnisse wie sie im Jahr 2013 typisch waren.

Die angrenzenden Erlenbruchwälder haben aufgrund ihrer Großflächigkeit und Natürlichkeit eine landesweite Bedeutung für den Naturschutz.

In den Oberlauf der Wakenitz münden von Osten und Westen mehrere Bäche ein (siehe Abbildung)

Zwei ehemalige Torfstiche am Ostufer der Wakenitz, der Bullensee (von der Stadt aus gesehen kurz vor Müggenbusch) und das Kuhmoor (südlich von Absalonshorst) haben heute Verbindung zum Fluss - sind aber für den Naturschutz reserviert.

Beurteilung der Gewässergüte und der Umweltbelastung

Einschätzung M.Diehls 1982: Gütezustand II (mäßig belastet), aber labil → wenn Fließgeschwindigkeit noch schwächer, Gefahr einer starken Sauerstoffzehrung im gesamten Wasserkörper durch den hohen Sedimentanteil, insbesondere in der Stadtwakenitz 1

Teilweise Bioindikation der Gewässergüte III insbesondere im artenarmen Wakenitz-Profundal der anthropogenen Abschnitte anhand des Auftretens bestimmter Schlammröhrenwürmer, Zuckmückenlarven (Chironomus), Schlammfliegenlarven (Sialis), Gnitzenlarven (Bezzia) 1

Heutige Nutzung der Wakenitz durch den Menschen:

Wakenitz-Überquerungen: